Quand l'écart se creuse : comment préserver l'équilibre dans un couple aux revenus inégaux ? Une situation de plus en plus courante : l'écart de revenus dans le couple

Cela faisait plus de dix ans qu'ils partageaient leur quotidien. Une relation stable, bâtie sur la confiance et des bases financières solides. Dès le début de leur vie commune, ils avaient fait un choix : partager les dépenses courantes au prorata de leurs revenus. Elle travaillait dans l'administration, lui dans le secteur privé. Une légère différence de salaire existait, mais rien d'important. Chacun contribuait selon ses moyens, tout en gardant une part pour ses propres loisirs.

Cette organisation leur convenait parfaitement. Ils prônaient l'équité, pas l'égalité stricte. Pas de comptes communs à 100 %, mais une transparence totale. Pas de pression ni de sentiment d'injustice. Une forme d'harmonie tranquille, où chacun gardait une marge d'autonomie financière.

Puis est venu un changement de cap.

Lui a obtenu une promotion importante, doublée d'un bonus conséquent. Leur écart de revenus est devenu net. Et avec lui, des questions nouvelles. Devait-il continuer à ne verser "que" sa part proportionnelle aux dépenses ? Devait-il proposer de prendre en charge davantage ? Et si oui, que cela changerait-il dans leur dynamique ?

Elle, de son côté, ne voulait pas se sentir « entretenue » ni perdre la capacité de proposer des projets sans dépendre d'un oui bienveillant. Elle se demandait :

« Je veux pouvoir dire oui à un projet sans avoir l'impression qu'il me le "finance". »

Ce genre de situation, autrefois marginale, devient de plus en plus courant. Dans un monde où les carrières évoluent vite, parfois en décalé, et où l'un des deux peut voir ses revenus grimper tandis que l'autre stagne ou ralentit, la gestion des finances à deux devient un exercice de funambule : comment ne pas perdre l'équilibre quand le sol se dérobe sous les pieds de l'un ?

Quand l'argent devient un filtre social dans le couple

« Moi, je ne vais jamais au restaurant à 80 €. Lui, c'est son afterwork "normal". » Ce contraste, au départ banal, peut cristalliser des tensions profondes. Au-delà des chiffres sur un compte en banque, les écarts de revenus peuvent dessiner deux manières de vivre, deux univers culturels, qui cohabitent parfois difficilement sous le même toit.

Pauline, 29 ans, graphiste en freelance, a rencontré Léo, consultant dans un grand cabinet de conseil, sur une application de rencontre. Très vite, ils emménagent ensemble dans un appartement lumineux du centre de Bordeaux. Lui gagne plus de 5 000 € par mois. Elle peine à dépasser les 1 500 € certains mois.

« Il adore les tables étoilées, les escapades en week-end "pour décompresser", ou les concerts dans des grandes salles à 90 € la place. Moi, j'adore aussi, mais je ne peux pas suivre. Et je n'ai pas envie qu'il m'invite à chaque fois, comme une enfant. »

Au début, tout passe. Elle dit oui à tout, il est ravi de faire découvrir. Puis elle commence à décliner : une sortie par ci, une escapade par là. « J'avais peur de devenir "celle qui freine". Je ne voulais pas qu'il pense que je le retiens de vivre. » Lui, de son côté, ne comprend pas cette retenue. Il propose souvent de payer pour deux. « Mais c'est justement ça, le malaise : je ne voulais pas devenir une charge. »

Petit à petit, la question de l'argent contamine des moments de vie anodins, comme le choix du restaurant, du vin, ou même d'un cadeau d'anniversaire. « Une fois, je lui ai offert une BD dédicacée que j'avais chinée. Il m'a offert une montre. J'étais touchée... mais mal à l'aise. »

Quand les revenus sont très différents, les styles de vie peuvent diverger sans même que l'on s'en rende compte. Cela ne touche pas seulement aux plaisirs coûteux, mais aussi aux habitudes : le nombre de vacances par an, le mode de transport, les vêtements, les cercles d'amis. Dans certains cas, l'un des deux peut avoir l'impression de devoir s'ajuster en permanence, ou de vivre "en mode mineur".

Cette tension silencieuse, entre générosité et autonomie, entre invitation et dette symbolique, devient parfois un poison lent. Quand les moyens sont déséquilibrés, le quotidien se transforme en négociation permanente : faut-il accepter qu'il ou elle paie ? Faut-il faire semblant que tout va bien ? Faut-il renoncer à certains plaisirs pour ne pas créer de malaise ? Ou accepter que l'amour rime avec dépendance ?

Selon une étude menée par l'INED en 2023, près de 40 % des personnes en couple disent avoir déjà "adapté" leur mode de vie pour s'ajuster à celui de leur partenaire. Et plus l'écart de revenus est important, plus la pression implicite est forte. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais de sentiment d'appartenance à une même réalité sociale.

« À un moment, j'ai eu l'impression qu'on ne vivait pas dans le même monde, alors qu'on vivait dans le même lit. »

Face à ces décalages, certains couples résistent, réinventent des équilibres. D'autres s'épuisent dans un déséquilibre qu'ils n'osent pas nommer. Mais il existe des façons concrètes d'aborder ces différences, sans les nier ni les sacraliser. C'est l'objet de la dernière partie : comment, très concrètement, ces couples gèrent la répartition des dépenses sans briser l'équilibre affectif.

Partager les dépenses : modèles, stratégies et compromis

Quand les sentiments sont là mais que les revenus divergent, il faut bien composer. Et les solutions sont souvent aussi variées que les couples eux-mêmes. Derrière l'apparente simplicité de la question « comment on paie ? », se cachent des négociations subtiles, des choix politiques presque, qui révèlent des valeurs et des visions différentes du couple, de l'équité, du confort et de la liberté.

Le 50/50 : un idéal d'égalité... souvent inapplicable

C'est souvent le réflexe par défaut, en particulier chez les jeunes couples : partager les dépenses à parts égales. « On voulait être modernes, équitables, donc on faisait tout à moitié », raconte Camille, 29 ans, étudiante en alternance, en couple avec Antoine, ingénieur. Problème : le loyer, les courses, les sorties... pesaient beaucoup plus lourd dans son budget que dans celui de son compagnon.

Ce modèle, en apparence juste, peut vite devenir une charge mentale et émotionnelle pour le partenaire aux revenus les plus modestes. Car dans les faits, l'égalité arithmétique ne garantit pas l'équité réelle. Il peut s'installer un ressentiment diffus, surtout si les efforts consentis ne sont pas reconnus.

Le prorata : partager selon les moyens

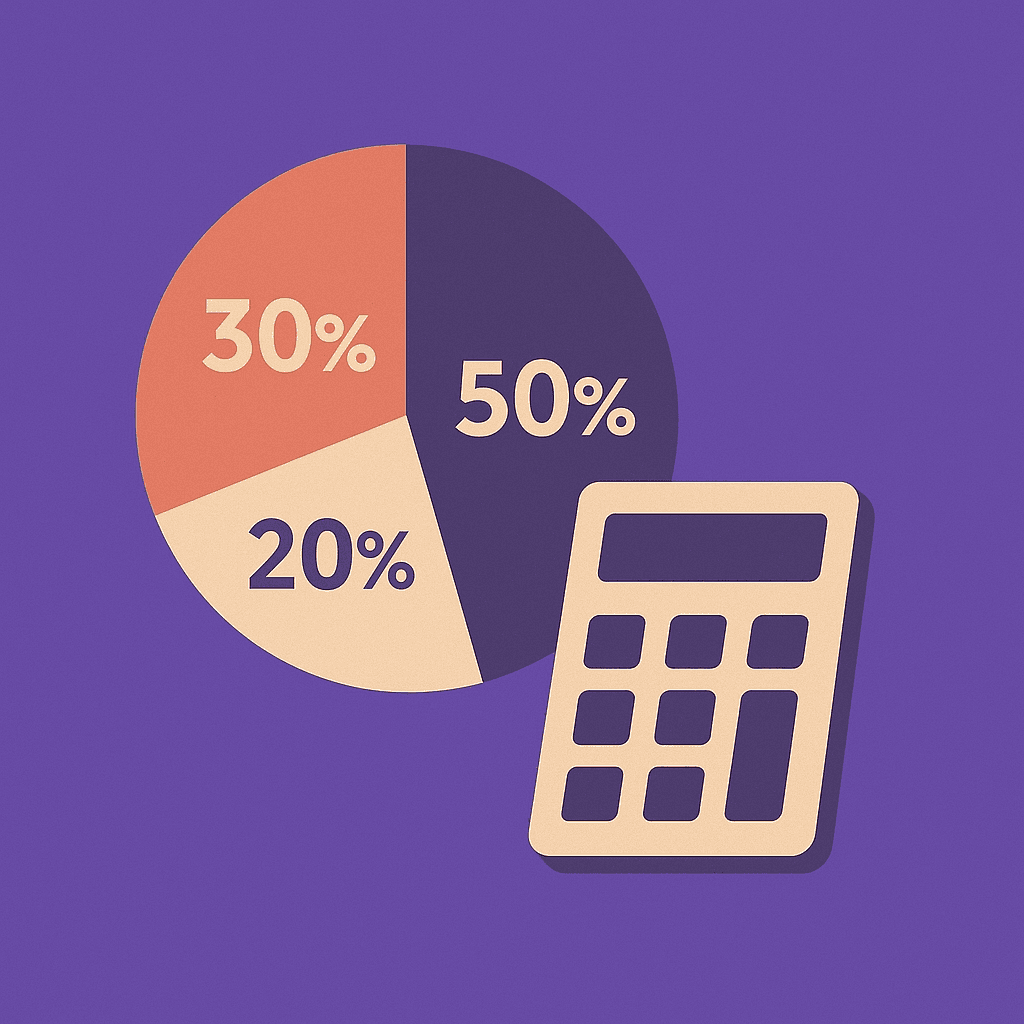

Beaucoup de couples optent alors pour une méthode dite du « prorata » : chacun contribue selon ses revenus. Si l'un gagne deux fois plus, il paie deux parts quand l'autre n'en paie qu'une. C'est souvent perçu comme un bon compromis, qui respecte les différences de niveau de vie sans culpabiliser personne.

Mais cette solution suppose un niveau élevé de transparence financière : il faut parler chiffres, accepter d'exposer ses revenus, voire ses dettes. Et surtout, cela ne résout pas tout : « Même en payant à parts inégales, certaines dépenses restent problématiques. Lui peut se permettre un week-end en amoureux, moi je dois dire non. Même s'il paie tout, ça me gêne », explique Julie, 34 ans.

Le pot commun : mutualiser pour lisser les différences

Certains vont plus loin et choisissent de tout mettre en commun. Un compte partagé, où chacun verse ce qu'il peut, et à partir duquel tout est payé : charges, courses, loisirs. C'est un modèle qui renforce l'idée de "projet de vie commun", mais qui peut aussi susciter des tensions si l'un des deux se sent lésé ou mis à contribution de manière injuste.

« On avait mis en place un compte commun avec prélèvement automatique. Mais au bout de six mois, je voyais que je mettais toujours plus. Je ne voulais pas qu'il se sente mal, mais j'avais l'impression de financer sa vie », confie Mehdi, 37 ans.

Les dépenses « invisibles » : cadeaux, sorties, famille...

Au-delà des charges fixes, les dépenses plus diffuses, cadeaux d'anniversaire, restos, petits plaisirs, posent aussi question. Faut-il les équilibrer ? Faut-il garder une part de liberté financière pour chacun ? Ces zones grises échappent souvent aux règles définies, mais génèrent autant, sinon plus, de tensions silencieuses.

Enfin, il y a ceux qui choisissent d'assumer un déséquilibre assumé et non négocié : « Je gagne beaucoup plus, je veux faire plaisir, je paie sans compter », dit Thomas, cadre de 42 ans. Mais même dans ce cas, le déséquilibre matériel peut créer un déséquilibre symbolique : gratitude d'un côté, sentiment de supériorité inconscient de l'autre.

Conclusion : Parler d'argent, c'est parler d'amour

En apparence, ce ne sont que des chiffres, des calculs, des virements automatiques. Mais dans la réalité des couples, l'argent est rarement neutre. Il est chargé d'histoire, de projections, de blessures parfois. Il cristallise les inégalités sociales, les rapports de pouvoir, les attentes implicites. Et il met souvent à l'épreuve cette idée que l'amour suffit à tout régler.

Ce que révèlent les témoignages, c'est que le problème n'est pas tant la différence de revenus, que la manière dont elle est vécue, parlée, négociée. Les couples qui s'en sortent le mieux ne sont pas ceux où tout est parfaitement équilibré, mais ceux où on peut en parler librement, sans gêne ni tabou, en tenant compte non seulement des comptes... mais aussi des émotions.

Mettre les choses à plat, poser des règles souples mais claires, accepter que chacun ait besoin d'autonomie tout en construisant ensemble : ce sont les bases d'un couple solide face aux déséquilibres matériels.

Car oui, l'argent est un sujet de couple. Et en parler, c'est prendre soin du lien.